众所周知,孝道一直是中华民族的优良传统,不管是古往今来的各种典籍,还是近现代的各类文学作品,都通过不同的形式,倡导孝道思想,劝导后世重视孝道,敬奉双亲,敬重师长。佛教的创始人释迦牟尼佛本身就是一位大孝子,曾到忉利天宫为母说法,度化于她;曾在父亲净饭王去世后,亲自为父抬棺;等等。而在佛教的诸多经典中,也记载了很多关于孝道的经文,以此来呼吁弟子们懂得知恩报恩,懂得侍奉父母,重视孝道。

佛教之所以能在中国迅速传播与发展,并广泛地被中国社会的各个阶层所接受,正是因为它是一个重视孝道的宗教。同时,佛教还倡导我们不仅仅只求解除我们这一世父母的痛苦,更要发广大愿、发长远心,连自己七世父母的业,都要超度。佛教崇尚的这种孝道理念,与中国《孝经》中所说的“大孝于天下”理念如出一辙。佛教中关于孝道的论述,除了散见于各种经典中之外,还有专门论述孝道的经典,如《地藏菩萨本愿经》《杂宝藏经》《佛说父母恩重难报经》《优婆塞戒经》《佛说睒子经》等。

在佛教中,如何做到孝顺父母、恪守孝道呢?我们可以从佛经中梳理出孝道的几种方式,包括礼敬父母、奉养双亲、和颜软语等。

礼敬父母,就是要孝顺、恭敬自己的父母,这才是一种如实的孝道。《梵网经》载曰:“孝顺父母师僧三宝。孝顺,至道之法。孝名为戒,亦名制止。”经中,佛陀要求弟子们懂得孝顺父母、师长、三宝。“至道”即至高无上之道,即最根本的法门。要想求得佛道,就得先懂得孝道。“孝名为戒”,“戒”是防非止恶,是制止之意,不让人为非作歹。即是说,孝就是戒,行孝就像是受菩萨戒一样。在这里,孝就是佛教里的至道之法,就是圆成佛道的至上法门。一个人如果连父母都不知道孝顺,就无法成就佛道了。《梵网经》中还讲到:“一切男子是我父,一切女人是我母,我生生无不从之受生,故六道众生,皆是我父母。”即是说,我们不仅要孝顺、恭敬自己的三世父母,使之了生脱死,还要孝顺、恭敬六道众生,使之共同获得自在与解脱,充满幸福与快乐。

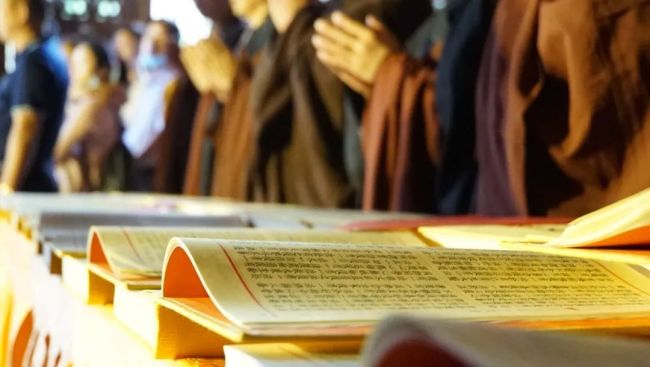

图为庚子年少林寺盂兰盆法会

《佛说盂兰盆经》云:“善男子,若比丘比丘尼、国王太子王子大臣宰相、三公百官、万民庶人,行慈孝者,皆应先为所生现在父母、过去七世父母,于七月十五日佛欢喜日、僧自恣日,以百味饭食,安盂兰盆中,施十方自恣僧……是佛弟子修孝顺者,应念念中,常忆父母,乃至七世父母。年年七月十五日,常以孝慈,忆所生父母,为作盂兰盆,施佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。”经中,佛陀告诫诸弟子,一定要“修孝顺”、“行慈孝”,时刻忆念自己的父母,乃至过去的七世父母,并于七月十五日,及时供佛供僧,以令父母超拔解脱,报答父母长养慈爱的恩德。经中记载目犍连尊者报母恩的故事,同样是事亲尽孝的体现。

《佛说父母恩重难报经》载曰:“父母恩德,无量无边;不孝之愆,卒难陈报。尔时,大众闻佛所说父母重恩,举身投地,槌胸自扑,身毛孔中,悉皆流血。闷绝躄地,良久乃苏。高声唱言,苦哉!苦哉!痛哉!痛哉!我等今者深是罪人,从来未觉,冥若夜游;今悟知非,心胆俱碎。惟愿世尊哀愍救援,云何报得父母深恩。”经中阐述了父母对子女的恩德广大,无量无边,特别是父母对子女的十种具体恩德,更是深厚难报,正如经中所言:“假使有人,左肩担父,右肩担母,研皮至骨,穿骨至髓,绕须弥山,经百千劫,血流没踝,犹不能报父母深恩……”故而,佛陀劝导众生一定要体谅父母的一片苦心,要勤侍父母,不能让父母受到任何委屈,通过知恩报恩的言行,以回报父母深恩。

《大乘本生心地观经》云:“善男子。父母恩者。父有慈恩。母有悲恩。母悲恩者。若我住世于一劫中说不能尽。我今为汝宣说少分。假使有人为福德故。恭敬供养一百净行大婆罗门……一心供养满百千劫。不如一念住孝顺心。”经中提到,父有慈恩,母有悲恩,父母对我们的恩德,是说不尽的。即便是我们做再多的功德,也不如“一念住孝顺心”。唯有恪守孝道,孝顺父母,才能培植我们的福报。故而,我们要时刻牢记父母的恩德,以一颗孝顺的心去善待父母。